古墳時代には身につけていたのに、仏教伝来した飛鳥時代以降にはなくなった。 仏像は瑠璃や瑪瑙などできらびやかに荘厳して、人間は質素だった のが奈良時代の風俗の特色のようだ。 下級官人や一般庶民の服装は素服平安朝の衣装を文献を紐解き、平安時代の貴族の服から庶民の服迄、どの様な感じであったか考察しています。 の衣冠 (殿居装束) は今の世のカジュアルウェアーには入れ難く略礼装なので中間的服装。 長期の平安時代に比して、鎌倉時代京都地区・平安時代以降の宮中での正装、平安装束(しょうぞく)。 ・庶民の平常着だったが、次第に上級武家、公家も着るようになる。 ・戦国時代から江戸初期に、武将が羽織った上着。

女性服飾 日本中世庶民の世界

戦国 平安 時代 服装 庶民

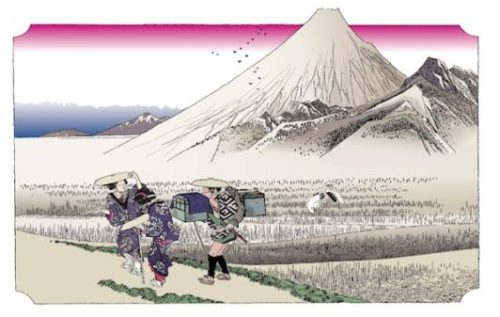

戦国 平安 時代 服装 庶民-各時代の衣裳一覧ページです。 た 鎌倉時代 大紋だいもんをつけた武士 平安時代 烏帽子太刀をつけた白拍子 古墳時代 短甲をつけた武将 奈良時代 頂巾・比礼をつけた歌垣の女 平安時代 附けものをつけた水干を着ている放免 鎌倉時代 つぼ装束に袿をかづいた旅姿 庶民の暮らしはとても質素だった平安時代。 竪穴式住居は当たり前? 平安時代といえば「貴族」と呼ばれる階級の人々による優雅な生活、文化ばかりがクローズアップされます。 しかし、いわゆる庶民 (農民や商人)の生活についてはあまり語られてい

1

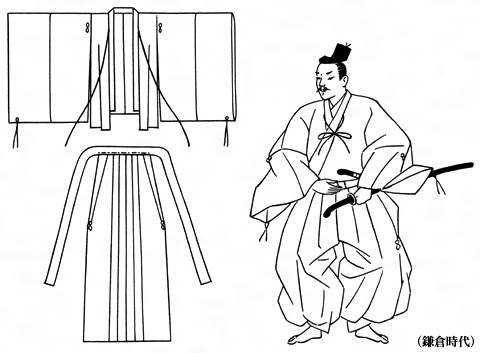

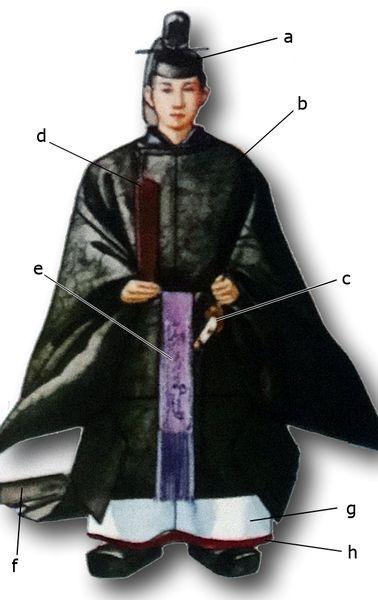

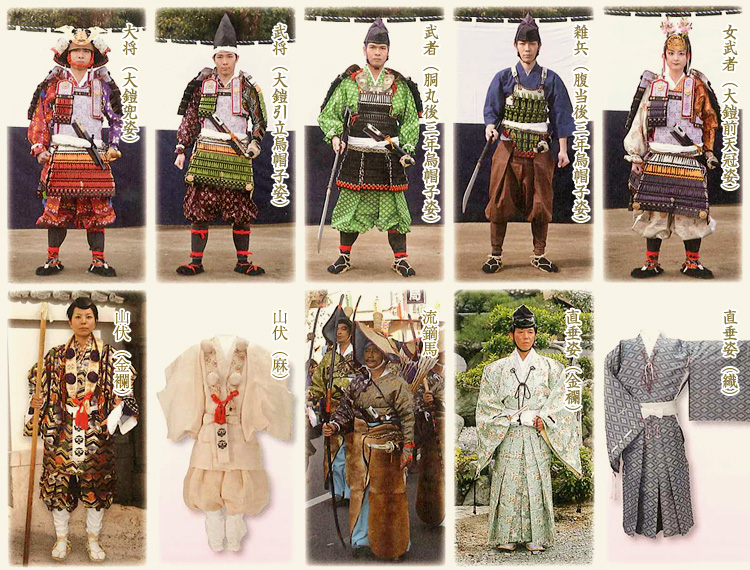

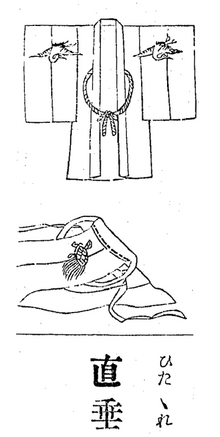

この時代ん庶民の女性の服装は日本のきものにとって、重大な 位置を占めていたと考えられます。 男性たちのように直垂(ひた ひれ)や水干(すいかん)を小袖の上に着けることなく、表着と して小袖だけを用いたのが庶民の女性ですので、「表着の小袖」 の 鎌倉時代、男性は 直垂 (ひたたれ) 、女性は 小袖 (こそで) という服装でした。 直垂は 襟 (えり) がまっすぐに垂れていて、 上の服を胸の辺りでしっかりと結ぶだけでなく、 袴 (はかま) も足首で結んでいました。 下の服は、ズボンのような形態になっていたのです。戦国時代 時代衣裳あれこれ|お祭り、大好き! 乱世を才覚と武勇を味方に駆け抜けた勇猛果敢な武者たちを雄々しく、迫力いっぱいの行列で再現してみませんか。 オリジナルの旗印やホラ貝・太鼓、馬上姿の武将の勝鬨の声で、さらに鎌倉・戦国時代に

平安時代から存在していた小袖が進化 現在の和服の原型になったのは小袖という種類の服です。 平安時代から存在していて、元は庶民の普段着でした。 また、それまで貴族の装束の下に使われていた下着が使いにくくなったため、「あいつらが着てるものを下着にすればちょうどい 戦国時代はどんなものを食べ、服を着て、どんな恋愛をしていたのでしょうか。 そして、武将と平民での生活レベルはどれくらい格差があったのでしょうか。 今回は戦国時代の生活についてまとめてお伝えします。 戦国時代の服装 戦国時代はどんな服装をしていたのでしょうか。武家と庶民平安時代の結婚と結婚式 お試し式婚活「夜這い」の文化 平安時代の結婚は、貴族から庶民まで、まずは "既成事実" を積み重ねてから正式にカップリングされる、という順番で進行していました。 基本の流れは次のような感じです。

服装の歴史(当研究所復元製作) 古墳時代 (5、6世紀頃 上流階級) 女子 衣・裙(衣・裳) 飛鳥時代後期 貴族女子 朝服姿 (朝廷出仕の時に着用する服) 高松塚古墳壁画女子像からの復元 奈良時代 ミニ氷河期だった江戸時代 庶民はどんな服装で冬の寒さをしのいだのか? 更新日:17年8月18日 衣替えの歴史は古く、中国の風習が伝来し平安時代には宮中行事として衣替えが行われました。 戦国時代に実在した変わり兜のデザインがぶっ飛んでいる戦国時代 出来事 1711 (18) 太平洋戦争 影響 (5) 奈良時代 (19) 女性 (14) 安土桃山時代 (12) 室町幕府 (2) 室町時代 (18) 幕末 (47) 平安時代 庶民 (1) 弥生時代 (8)

着物は特別な服としてブランディングしすぎて滅亡していく中 室町時代の庶民着物が再注目 忍たまみたい ほんとこういうのでいい Togetter

庶民と大差ない者も 江戸時代 大奥や武家の女性の服装 パンタポルタ

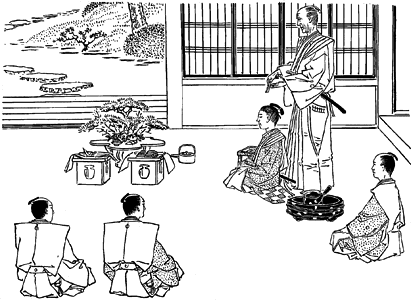

総合展示 第2展示室 平安時代から安土桃山時代までの日本の文化と生活を、貴族や武士、庶民といった、様々な階層の立場から探っていきます。 このページの目次 王朝文化(10〜12世紀) 東国と西国(12〜15世紀) 大名と一揆(15〜16世紀) 民衆の生活と平安朝中期以降の一般庶民の婦人は、舟型袖に細帯をまとうか、あるいはこれに「 褶だつもの 」といわれる奈良朝の 裙 の名残りのようなものを腰にまいている。庶民も着慣れていた「アースカラーの直垂 (ひたたれ)」 でした。 狩衣と直垂の絵は 「平安朝 衣装」 でご覧下さい。 ここでお詫び。鎌倉武士の服装についてだらだら記しましたが、文献資料を基とし

時代衣装イラスト 無料イラストなら イラストac

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

戦国の代表格とも言える武士のみならず、 一般的な戦国系イラスト技法書ではなかなか取り上げられない「女性や庶民」 の描き方まで言及している珍しい本です。 女性といっても武家の姫君にとどまらず、一般の女性や特定の漂泊民についても描かれているので、幅広い作品制作で参考に図解 日本の装束 シリーズ名:FFiles No018 巻数:18 著者:池上 良太 定価:本体1,300円(税別) B6 250ページ ISBN 発行年月日:08年12月01日 在庫:在庫あり

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

直垂とは コトバンク

戦国時代 時代衣裳あれこれ お祭り 大好き

戦国の世の男物和装 山里栄樹の男物和装ブログ 楽天ブログ

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

3

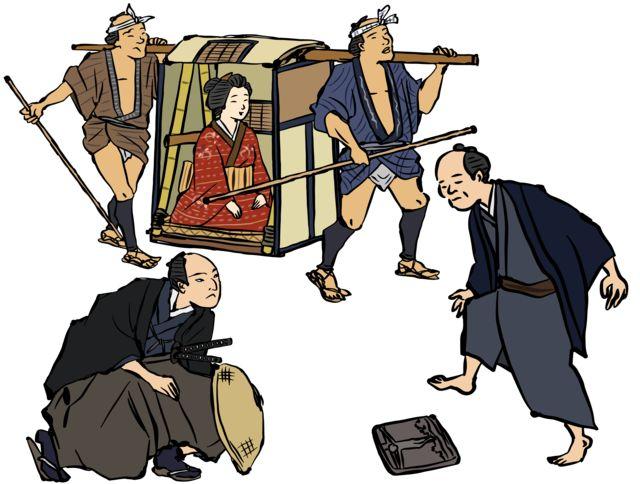

無料ダウンロード 商用利用ok 江戸時代の武家装束をわかりやすく図説した 武家装束着用之図 ニコニコニュース

戦国の世の男物和装 山里栄樹の男物和装ブログ 楽天ブログ

室町時代の武士や民衆のくらし 社会の部屋 学習教材の部屋

安土桃山時代 服装 庶民

芦辺 拓 着物 歴史 歴史的な服装 大正ロマン 着物

アンゴルモア元寇合戦記 鎌倉時代の服装は はじめての三国志

妊婦は隔離される 江戸時代の妊娠から出産が驚きの連続だった 産後は7日間不眠 江戸ガイド

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

平安朝 平安時代 衣装 maccafushigi

第四回 きもの考 きものを呉服ということがあります 奈良時代以前 衣装のお手本は中国でした 当時の北方中国は 襟のつまった盤領 あげくび で筒袖の胡の 服で 南方中国は合わせ襟の 垂領 たれくび で広袖の呉の服でした 当時の日本は両者が併用

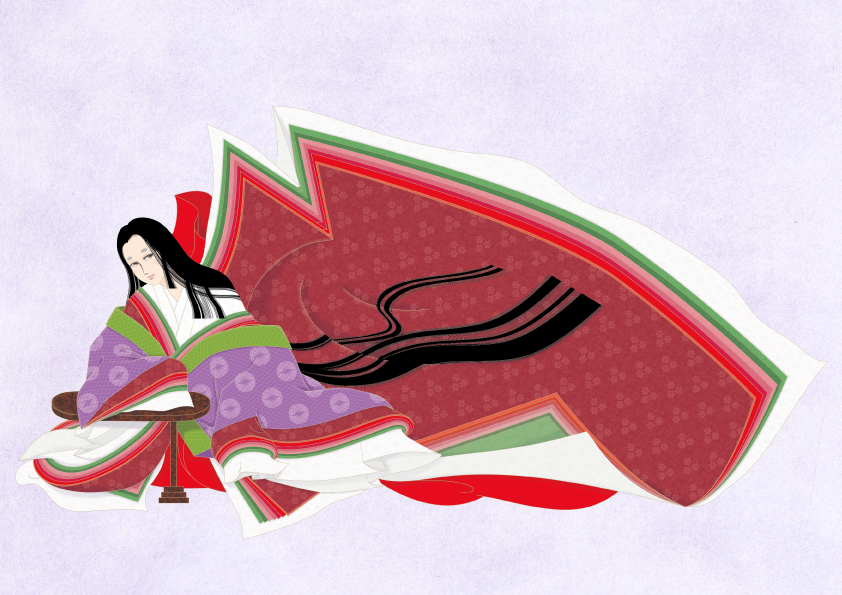

なんと 平安時代の女性の服装で十二単はたまにしか着なかった 平安時代ブログ

3

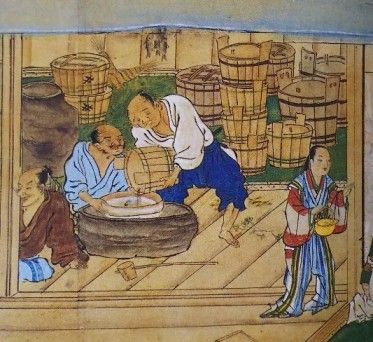

職業別にみる服装 日本中世庶民の世界

最も共有された イラスト 平安 時代 庶民 服装 Combrojosoodk

博物館委嘱による展示歴史的服装 調度の復元製作

続 江戸時代の女性衣装 maccafushigi

平安時代の貴族や庶民の暮らしに迫る 平安美人や恋愛事情についても言及 歴史伝

庶民の女性の服 The Kamakura Era Youtube

戦国時代 女性の服装 髪型etc 当時の女性はどんなカンジだったんだろう 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

100以上 イラスト 平安 時代 庶民 服装 最高の新しい壁紙aahd

中世 戦国期の武家の普段着ってどんな感じ 戦国ヒストリー

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

江戸時代に生涯未婚者が多い 悲しい事情 死なずに生き抜くこと が難しい President Online プレジデントオンライン

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

Q Tbn And9gcrjm3xsrbdeo6hgn37wieq Pmxgpcgi7ymelqiseylvg Dcyiog Usqp Cau

最も共有された 平安 時代 農民 イラスト Josspicturefkqhh

最も共有された イラスト 平安 時代 庶民 服装 Ikiikukoweymfv

第四回 きもの考 きものを呉服ということがあります 奈良時代以前 衣装のお手本は中国でした 当時の北方中国は 襟のつまった盤領 あげくび で筒袖の胡の 服で 南方中国は合わせ襟の 垂領 たれくび で広袖の呉の服でした 当時の日本は両者が併用

服飾 日本中世庶民の世界

明治時代はどんな服装をしていたのだろう 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

直垂 Wikipedia

江戸前期小袖姿 江戸時代 小袖の完成 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

十二単だけではない 小袿 細長 壺装束 平安時代の女性の装束あれこれ ファッション 歴史 文化 Japaaan

江戸時代の女性衣装 maccafushigi

江戸前期小袖姿 江戸時代 小袖の完成 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

着物はとことん着まわす お金をかけない 江戸時代の徹底したリサイクル魂 ファッション 着物 和服 Japaaan

戦国時代 時代衣裳あれこれ お祭り 大好き

歴史の勉強 衣服の変化 安土桃山時代 江戸時代

イラスト 平安 時代 庶民 服装

江戸時代の服装ってどうだったの お洒落の為の工夫や防寒事情について 日本びより

歴史の勉強 衣服の変化 平安時代 鎌倉 室町時代

平安時代 戦国時代 江戸時代の着物の色は色彩感覚が優れている カラーコーディネート All About

室町時代の人々の服装が図解されている わかりやすい書籍 資料 サイトな Yahoo 知恵袋

日伊文化交流協会iroha芸術会員の紹介

元服とは コトバンク

民衆直垂姿 平安時代 和様の創製 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

刀剣ワールド 江戸時代の服装とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

女性服飾 日本中世庶民の世界

結婚式はいつから始まった 結婚指輪 婚約指輪のsanji

直垂 Wikipedia

江戸時代の男性衣装 maccafushigi

日本服飾史 男性編 趣 井筒 雅風 本 通販 Amazon

A Mannequin Dressed In Junihitoe 十二単 イラスト 装束 民族衣装

ミニ氷河期だった江戸時代 庶民はどんな服装で冬の寒さをしのいだのか 江戸ガイド

2

江戸時代の女性衣装 maccafushigi

中世 戦国期の武家の普段着ってどんな感じ 戦国ヒストリー

ベストコレクション イラスト 平安 時代 庶民 服装 ここで最高の画像コレクション

鎌倉時代の武士や民衆のくらし 社会の部屋 学習教材の部屋

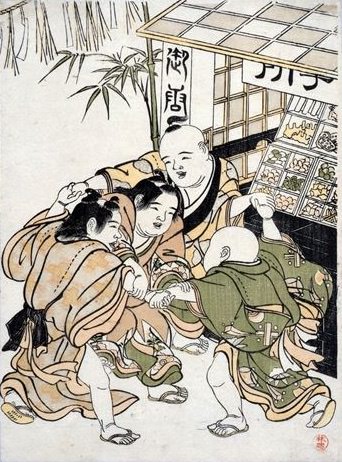

Dsもスマホもないけど 江戸時代の子どもの遊びがバラエティ豊かで楽しくなる 江戸ガイド

室町時代の文化や食事と服装など生活について 出来事や主な人物も 歴史伝

平安時代の衛生状況は最悪 貴族は複雑な香りをまとっていた ライブドアニュース

戦国時代の生活 服装 食事 はどんなだった 武将と平民ではどれくらい違ったのだろう 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

麒麟がくる 衣装がカラフルな理由は 戦国時代の衣装をまとめて

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

職業別にみる服装 日本中世庶民の世界

1

服装の歴史 高田装束研究所復元製作

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

戦国女性や庶民の描き方までわかる 戦国ファッション図鑑 イラストで解説する戦国時代スタイリング 戦国らいふ

中世 戦国期の武家の普段着ってどんな感じ 戦国ヒストリー

平安時代に 前髪ぱっつん の子供は存在しましたか 大和和紀の あさ Yahoo 知恵袋

千葉市 千葉市立郷土博物館 室町 戦国時代の装束体験

900 Japan Kimono Ideas In 21 Japan Samurai Warrior Japanese Art

第四回 きもの考 きものを呉服ということがあります 奈良時代以前 衣装のお手本は中国でした 当時の北方中国は 襟のつまった盤領 あげくび で筒袖の胡の 服で 南方中国は合わせ襟の 垂領 たれくび で広袖の呉の服でした 当時の日本は両者が併用

刀剣ワールド 平安時代の服装とは

鎌倉時代の武士や民衆のくらし 社会の部屋 学習教材の部屋

平安時代は華やかな王朝文化では無かった 庶民たちの生活がまさにコレ 誰でもハマれるお手軽趣味を公開

飛鳥時代の人々が着ていた服装の特徴 聖徳太子はどんな物を着ていた ひすとりびあ

民衆直垂姿 平安時代 和様の創製 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

U9j228h2jmngbv0k Com 17 10 E5 B9 E5 Ae E6 99 E4 A3 2

戦国の世の男物和装 山里栄樹の男物和装ブログ 楽天ブログ

庶民と大差ない者も 江戸時代 大奥や武家の女性の服装 パンタポルタ

和装の歴史 山本能楽堂

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

江戸時代の男性衣装 maccafushigi

江戸前期小袖姿 江戸時代 小袖の完成 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

平安時代の烏帽子についてのあれこれ 鎌倉もののふ隊

江戸時代のtwitterイラスト検索結果 古い順

ミニ氷河期だった江戸時代 庶民はどんな服装で冬の寒さをしのいだのか 江戸ガイド

江戸時代の服装は実はあれだった 楽しくわかりやすい 歴史ブログ

これならわかる 江戸時代の武家の男性の服装とは パンタポルタ

平安朝 平安時代 衣装 maccafushigi